四六時中ネトフリ生活を送る編集者Nが、Netflixで配信されている作品をピックアップし独自の視点で語る企画です。気になったらマイリストへ追加してみてください。

今月はチャーリー・ブルッカーが贈るアンソロジーシリーズの「ブラック・ミラー」シーズン7(原題:Black Mirror)を紹介。

シーズン7 にして最高潮を迎えるTVシリーズは稀だが、「ブラック・ミラー」はその例に当てはまるかもしれない。

2025年4月10日に追加された全6話の新作エピソードは、過去作との繋がりを感じさせる要素を含みながら、これまでにない『切なさ』と『人間味』を漂わせている。テクノロジーの“暗部”を描いてきた本シリーズだが、現代社会の過酷な現実を前に 今回は “グレー” の色調で物語を綴っていく。グレー?─その意味するところとは?

このレビューでは、作品の魅力や主要なテーマ、そしてテクノロジー時代の脅威について掘り下げている。

本来の輝きを取り戻したシーズン7!チャーリー・ブルッカーの才能が再び爆発

今シーズンも利己的な登場人物やAI革新の忌まわしい真実など不吉なテーマをはらんではいるが、テクノロジーによって自分たちの首を絞めていることへの警鐘が込められている。

その良心は、クリス・オダウドとラシダ・ジョーンズ主演の『普通の人々』と題された第1話から始まる─。

医療資本主義に抗う夫婦の愛…

教師である妻(ラシダ・ジョーンズ)に深刻な病を患っていることを知った夫(クリス・オダウド)が、画期的な医療サブスク『リバーマインド』に加入するも支払い不能に陥り、意識の一部を『広告スペース』として代償を払うことになるという 医療制度やサブスクリプション・サービス、インフレを揶揄したシニカルな物語だ。

最もブラック・ミラーらしい王道エピソードとして現代社会への辛辣な批判を展開しているわけだが、全体的にSF要素よりも鋭い社会的メッセージを訴えたストーリー構成となっている。人間の尊厳を問うテーマは(シーズン5・6が精彩を欠いていた分、)原点回帰に相応しいスタートだ。

もしこのエピソードがシーズン2に登場していたなら時代を先取りした価値の高い風刺として称賛されていたかもしれない…という妄想は一旦置いといて、完成度の高さは格別だ。ラシダ・ジョーンズの繊細な表情とクリス・オダウドのユーモラスながらも深みのある演技によって重たいテーマをバランスよく引き立てている。生活費を稼ぐために身を削り、災難に見舞われながらも揺るがない夫婦の絆に涙を誘うだろう。

(泣ける度:★★★★☆)

企業風刺と心理的駆け引きを描くサイコサスペンス

菓子商品開発の研究員マリア(シエナ・ケリー)の元に高校時代の同級生ヴェリティ(ロージー・マキューアン)が突如配属されると、データの消失、上司の信用失墜、そして新製品テストでの大失態──不可解な失敗が連発する。『偶然の災厄』か、それともマリアを陥れる『計算された復讐』か…。

弱肉強食の米国企業体質“Corporate America”の残酷さをえぐりながら、マリアとヴェリティどちらにも共感と憐憫の念を抱かせる人間描写は賞賛に値するだろう。ヴェリティの悪意の裏に潜む孤独、マリアの成功欲に隠された脆弱性──両者を単純な善悪で片付けず、いうなれば “被害者兼加害者” という悪役不在の人間ドラマに仕立て上げている。

会社という檻に閉じ込められた “弱者同士の共食い” という構造…もはや哀れみさえも覚える、ブラック・ミラーらしい“毒”を感じられる一本である。

そして終盤のどんでん返しは視聴者の倫理観を揺さぶる衝撃度。SNSではエンディングの解釈が早くも論争の的になっている。

(衝撃度:★★★★★)

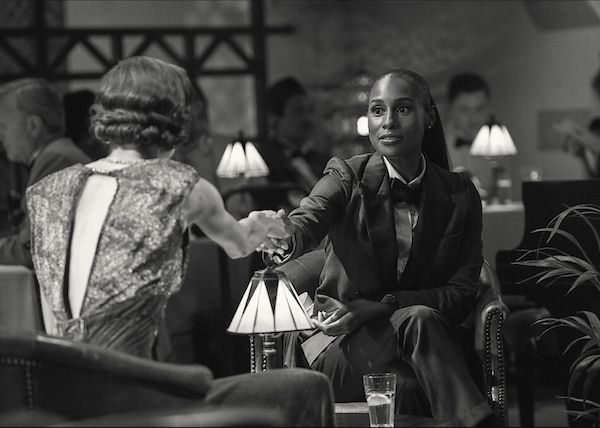

AI時代のハリウッドで芽生える“本物の恋”

近未来のハリウッドでは、AI技術で “現代スターを古典映画に合成” したリメイクが流行。1940年代のラブストーリーに出演が決まった女優のブランディ(イッサ・レイ)が脚本から逸脱したアドリブを連発するうち、共演するAIキャラクターのクララ(エマ・コリン)に自我がで始める─。虚構の世界で芽生えた感情は、やがて現実を揺るがす奇跡へと発展する。

イッサ・レイのコミカルな演技とエマ・コリンの繊細さが惹き起こす美しい化学反応は必見。特にクララがAIから人間らしい感情へと変容する過程は見どころのひとつだ。

従来のブラック・ミラーなら『AIの自我確立=暴走の序章』とするところを、テクノロジーが人間の感情を解放するという逆転の発想で描いた稀有なエピソード。暗黒と希望が交差するシーズン7を象徴的する一本と言えるだろう。

(革新性:★★★★☆)

現実とデジタル世界の境界を狂わせる危険なゲーム

数十年前の殺人容疑で逮捕された奇妙な老人(ピーター・カパルディ)の口から語られたのは、90年代に生まれたデジタル生命体 “スロング” の存在。──『わざと捕まるよう仕向けた』と主張する彼の本当の目的とは…

『ドクター・フー』の名優が、ゲームに人生を狂わされた老人を滑稽かつ不気味に演じ分ける。“ゲーム内の選択が現実を侵食する”という設定は『ブラック・ミラー: バンダースナッチ』のオマージュとも言え、1994年と2034年を行き来するメタフィクション的作品だ。

シリアス路線から一転、物語の核となるのは自我を持ったクリーチャーが暮らす仮想世界。確かに視覚的にはかわいらしく楽しめる部分はある。しかし主人公がこの生物と交流する唯一の方法が “LSD摂取” という、まさにブラック・ミラーらしからぬB級設定なのだ。「幻覚剤+ゲーム=?」とホワイトボードに書いただけで満足したようなコンセプトの未成熟さがどうも否めない。

結末はある意味予測可能で、『バンダースナッチ』と同じく意図的な選択だ。意図的にふざけたのか、本気で作ったのか判断に困る迷作である。

(斬新さ:★★★☆☆)

AIが紡ぐ “追悼” の新解釈

うだつの上がらない中年男フィリップ(ポール・ジアマッティ)のもとに、40年前に付き合っていた恋人の訃報が届く。彼女との思い出はわずかな写真と品物だけ。葬儀会社のAIガイド(パッツィ・フェラン)が提案したのは、古い写真の中に入り込み“追憶体験”できる画期的なシステムだった。過去を巡る旅で明らかになる、二人の真実の関係とは─?

まずはポール・ジアマッティの名演技に拍手だ。無気力な外見の内に秘めた激情を見事に表現し、残り5分間の無言演技に心を奪われたのは私だけじゃないはず。

ブラック・ミラーが長年避けてきた『愛とは何か』を問う純粋な人間ドラマに、意外な角度からAIの要素を融合させたことはシーズン7にして新たな可能性を切り開いたといえる。特に“テクノロジーが暴く過去の真実” と “自己欺瞞” の対比は、悲しくも美しい新次元。技術よりも『人間の記憶の不確かさ』を描こうとした制作陣の執念をひしひしと感じるのだ。

エンドロール後、しばらく窓の外でも眺めることをおすすめする。

(泣ける度:★★★★★)

シリーズ初の続編エピソードが登場!

シーズン4で人気を博した『宇宙船カリスター号』の続編となる本作は、ロバート・デイリー船長(ジェシー・プレモンス)崩壊後の世界を描く90分の長編スペシャルだ。前作から引き継がれたゲーム内クルーたちは、数百万人が参加するオンライン仮想宇宙で新たな戦いに直面。ここでの死は永久の消滅を意味し、その緊張感は全編に張り詰めている。

アクションシーンと心理戦が織りなす物語は、前作よりも一層暗鬱なトーンで進行。人格と物理的実体の対比は、デジタルクローンとして存在する意味についての哲学的問いへと発展する。そして、アイデンティティの行方を追ううちに思うのだ。『これは希望に満ちた新たな始まりか、それとも絶望へのカウントダウンか…』

後を引くエンディングではあるが、ゲームと現実世界を往還する構成は前作と同じ手法を踏襲しどうしても創造性に枯渇を覚えてしまう。かつて持っていた未来予測的な鋭敏さを失い、テクノロジー倫理に関する新たな視点の欠如さえも感じる続編であった。ただし宇宙アドベンチャーとして楽しむのならこれ以上はないだろう。

(革新性:★★★☆☆)

総評:「ブラック・ミラー」の本質は “現在の警告” にあり

「ブラック・ミラー」の真価は、未来の恐怖ではなく、すでに始まっている未来の予兆を描くことにある。2013年の『ずっと側にいて』(AIで死者と通信する話)が、10年後に遺族向けAIチャットサービスとして現実化した例があるように、優れたエピソードは常に現在のテクノ不安症に根ざしているのだ。

シーズン7を振り返ると、従来通りテクノロジーが引き起こす現代の不安に加え、より人間ドラマとしての深みが増したシーズンであった。人間の不完全さに焦点を当てた、どこかユーモアと温かみのあるブラック・ミラー。─この、らしさの定義は『グレー・ミラー』へと多様化しているように思える。

暗黒から灰色へ──シリーズの進化

Netflix移行後(シーズン3以降)は、『説教臭い』『SFファンには既視感のあるテーマばかり』といった指摘もあったが、ここに来て本来の輝きを取り戻したのは救いだ。テクノロジーの進化が速すぎる中で、このジレンマは続いているが今回のような予想外の瞬間を目にしてしまうとまだ希望は捨てきれない。

『テクノロジーとどう向き合うか』という問いはますます重要になる中、このシリーズの存在意義は変わらないだろう。エンターテインメントとしての面白さと社会へのメッセージ性のバランスが今後の鍵となりそうである。

| チャーリー・ブルッカーが贈るダークで風刺に満ちたアンソロジーシリーズ「ブラック・ミラー」シーズン7(全6話)は、Netflixで独占配信中! クリエイター:チャーリー・ブルッカー/製作総指揮:チャーリー・ブルッカー、ジェシカ・ローズ、アナベル・ジョーンズ 作品ページ・予告編は▶︎こちらから |  |